個別品公開

11・南宋龍泉窯瑠璃釉鉢(奉天品番68)

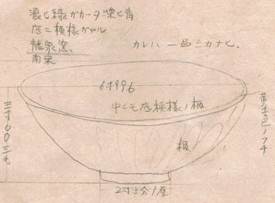

品番68 濃い緑がかった深い青 底に模様がある。龍泉窯 南宋

これは1品しかない。黄色のフチ 中にも底模様の柄

本会は当初これを南宋代と見たのは、下図に見るように瑠璃色の深さが元代品に勝り、まして宣徳時代の瑠璃釉の浅い藍色とは比較にならぬからである。瑠璃釉の時代判別は、その点で容易につくものと思っていたが、数年後に「奉天図経」が出てきて仰天した。何と、「龍泉窯」と記しているではないか。龍泉窯は青磁だけを焼いたとどの陶磁書も書くが、考えてみれば、数百年もの間に青磁しか作らなかった筈もなく、試行・試作した品目も多かったのではないか。

「瑠璃釉」とはいうが、実は青磁の一変種である。宋代龍泉窯がひたすら追い求め続けた「天上の青」を、終にこの碗を以て得ることが出来たのであるが、その後が続かなかったのは技術水準の持続とコストダウンの矛盾かと思う。

「瑠璃釉」とはいうが、実は青磁の一変種である。宋代龍泉窯がひたすら追い求め続けた「天上の青」を、終にこの碗を以て得ることが出来たのであるが、その後が続かなかったのは技術水準の持続とコストダウンの矛盾かと思う。

中国経済史の特色は、一貫したコストダウンの連続性を基本とするが、社会の更新期(新王朝の初期)に一瞬だけ強烈な技術革新が全てを支配する。その時期が過ぎれば、再びコスダウン意識が優勢になり、殊に利益本位の民窯ではコストがすべてとなり、ひたすら品質の低下に勤しむのである。瑠璃釉に不可欠の酸化コバルトは高価に過ぎたし、材質の点においても白磁系の景徳鎮に譲らざるを得なかった龍泉窯は、 瑠璃釉の生産を諦め、一旦は到達した技術水準を放擲したのであろう。

瑠璃釉の生産を諦め、一旦は到達した技術水準を放擲したのであろう。

左図で判るように本品の高台裏は満釉で、畳付外側の土は赤く焦げている。側面には数か所の釉剥げがあるが、そこから覗く胎土も真っ赤である。叩くに瓦音で景徳鎮の土ではなく、やはり龍泉品なのだ。

尚、本品と瓜二つの碗が在る。叩くと金属質の音がするから本品とは胎土が異なるが、意匠は本品を眼前にしなければ造り得ないものである。つまり、瓜二つの方は景徳鎮の倣古品だったのだ。

2個揃って「照小森箱」に入っていることでも、清初の倣古品であることは間違いない。高台裏が満釉でないのはおそらく意図的で、倣古品たる証拠を残したのではないかと思う。雍正の御窯であろうが、4百年も前の瑠璃釉の技術を再現した技術水準の高さに驚く。「倣古品」と「本歌」が揃って見つかったのは陶磁史上の奇跡であろう。

2個揃って「照小森箱」に入っていることでも、清初の倣古品であることは間違いない。高台裏が満釉でないのはおそらく意図的で、倣古品たる証拠を残したのではないかと思う。雍正の御窯であろうが、4百年も前の瑠璃釉の技術を再現した技術水準の高さに驚く。「倣古品」と「本歌」が揃って見つかったのは陶磁史上の奇跡であろう。

平成23年10月8日 落合莞爾しるす