個別品公開

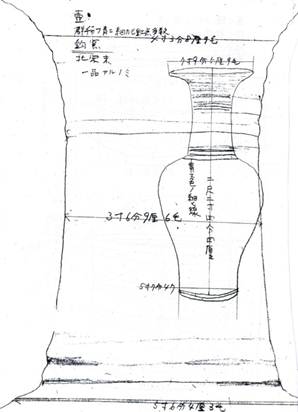

4・倣鈞・海鼠釉尊式瓶(奉天品番67)

本品 「奉天図経」

底部 釉調

実物と来歴

平成2年に本会の所管に入った本品は、翌年『陶磁図鑑』を編集した際に、内部では製作年代で議論があったが、最終的に「元代」と判断した。

ところが、5年後に発現した「奉天図経」には、ご覧の通り「鈞窯・北宋」としている。さらに、同時に出てきた「合作図譜・写本」には、絵の上部に「元 藍釉尊式瓶 2尺2寸4分」と記されている。

この 写本は、「合作図譜」の原本を周蔵から預かっていた佐藤雅彦氏と古陶磁商Hが企み、商談の資料として利用するために誰かに描かせたものと伝わるが、ご両人が現物を見ないで品名を付けた事情からして、信頼感が劣るのはやむを得ない。

写本は、「合作図譜」の原本を周蔵から預かっていた佐藤雅彦氏と古陶磁商Hが企み、商談の資料として利用するために誰かに描かせたものと伝わるが、ご両人が現物を見ないで品名を付けた事情からして、信頼感が劣るのはやむを得ない。

日本の陶磁学者を代表する佐藤教授と学商で鳴るH氏の合議判断と、本会の時代判断が期せずして一致したのだが、今思うにその結果は見事に誤っていた。

尤も、原物を眼前にしていた本会とは異なり、現物を見てもいない両先生は、判断が間違っても已むを得ない面があろう。

前述した通り「奉天図経」は、奉天の現場で実物を眼前にした周蔵が、「台帳」と引き合わせ、もしくは孫游先生に教えを請い、場合によっては上田恭輔の意見を聞きながら、品名・窯名・時代等を書き込んだものである。

本品に限らず、清初にこのような倣古品を作ったのではないかとの説が、本会には当初からあった。落合莞爾も当初その説であったが、これを打ち砕いたのが「奉天図経」の出現で、本品を「北宋・鈞窯」としたのはおそらく孫游先生の示唆だから、本会は以後それを尊重して北宋品と考えた。

といっても闇雲に従ったわけではなく、尊式瓶の器形が元・明代遺品の何れとも異なることを確認した上で、「このスラリとした器形感覚からして、やはり北宋とするしかないな」となった次第であるが、心中「あるいは…」との疑念は消えなかった。

本会の見解

結論を謂えば、本品も「臧窯」の代表品、しかも典型的な一種と見るべきである。

上田恭輔『支那陶磁の時代的研究』に、「臧窯は鉄砂釉に因って支那の陶瓷家が左の如き名称を以て呼ぶ各種の釉色を試作した。金醤・老僧衣・海鼠(宜興・廣東のなまこの類に非ず、むしろ古廣東にある紅褐に所々淡緑の斑紋あるもの)・・・」とあるのが、本品の素性を示唆しているように思う。

本品を北宋品と判断したのは孫游先生と見て良く、当時孫先生の教示を受けていた上田も、本品を前にした時には北宋と鑑定した筈で、自著において上記のように称揚した臧窯品と判断しえたとは考えにくい。

上の文章に続いて上田は、臧窯の何もかもが臧應選の手柄ではないことを強調し、「最も高価の黒地五彩の名器、若し高さ二尺位の円錐型の花瓶で完全に一対揃ふて居るものならば、十萬乃至二十萬円の市価を呼ぶ七宝焼に似た黒釉象嵌模様の焼物の如きも、実は臧應選の発意に出たものではなく、却って臧を助けて直接に御窯を監督して居った邢部主事劉伴元が親しく監督指導して作成させたもの…」というが、これを建築に例えれば、恰も設計者と現場監督の関係であろう。

上田のいう「海鼠」は紅褐地に淡緑斑だが、本品は青藍地に紅斑が点在する上品な色の組合せである。オパールの一種を思わせるこの釉調こそ、正に臧窯海鼠釉の試作品であろう。ご覧の通り見事に完成したが、その後敢えて作らなかったから、「奉天図経」の説くように、「一品あるのみ」なのである。

器形について言えば、尊とはもともと殷周の青銅器の一種であり、その後の歴代王朝が陶磁器で倣造したが、ことに宋・元・明代の竜泉青磁に多い。

例えば、左図は出光美術館所蔵の南宋竜泉窯品で、右図はデビッド・コレクション蔵品の元代竜泉青磁であるが、尊式瓶は応用が容易な器形と見えて、同じ時代でも各品毎に器形のバランスが異なり、千変万化と謂ってよく、特に時代色といったものはない。

例えば、左図は出光美術館所蔵の南宋竜泉窯品で、右図はデビッド・コレクション蔵品の元代竜泉青磁であるが、尊式瓶は応用が容易な器形と見えて、同じ時代でも各品毎に器形のバランスが異なり、千変万化と謂ってよく、特に時代色といったものはない。

とは謂うものの、本品のスラリとした器形にはどこか北宋の香があり、孫游先生もその香を汲んで北宋品としたのかも知れない。

今思うに、この釉こそ臧窯が創出した海鼠釉とみるしかなく、周蔵も本会も、孫游先生に過剰な信認を求めたために、判断を誤ったのである。

嘗て本品を「コピー」呼ばわりした某館学芸員がいたが、コピーと謂うなら本歌を示すのが筋合であるから、そこを突くと、「ワシらこの世界のもんは、こんなもの相手にしまへんので」と逃げの一手である。おもわず「どんな世界やねん」と口から出かかったが、善くこらえた。だが、よく考えてみると、この学芸員の口上は、期せずして事の本質に関わっている。つまり、「本歌のないコピー」すなわち「創造的倣古性」こそ本品の本質で、延いては康熙御器厰の精神を暗示するものである。

康熙御窯は、その目的をオリジナル古物(原時代品)の忠実な倣造に置かず、むしろ古代の名工を超えた境域を目指した。臧應選がみごとそれに成功したのは、数世紀の間における技術進歩と東西交流による科学知識の応用によるものである。故に臧窯品を単に「倣古品」と呼ぶのは正当でなく、正しくは古物を超えたと謂う意味で「克古品」と称えるべきである。

しかし、原則として一種一対しか作られなかった「克古品」は、その類品が新古ともに全く見えないところから、古陶磁に眼を慣らした各館学芸員や、数千古物の過眼を誇る学商が、「ハラに入らない」と謂うのも、それなりに理由はある。

だからと言って、本歌も挙げられずにコピー呼ばわりする処に、経験オンリーの限界がある。類例のないものの本質を見抜く力は、思索を伴わない経験だけで生じるものではない。「学びて思はざればすなわち罔し」という通り、根本的に必要なのは洞察なのである。

本会もまた「思ふて学ばざればすなわち殆し」を忘れないようにしたい。

以上

平成23年(2011)9月1日

紀州文化振興会 代表理事 落合莞爾